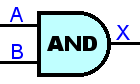

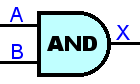

2個の入力と1個の出力があり、 両方の入力端子に1が入力されたときのみ1を出力 します。論理素子の動作をスイッチで考えるとわかりやすいかも知れません。

| A | B | X |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 |

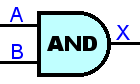

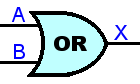

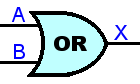

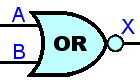

2個の入力と1個の出力があり、 どちらかの入力端子に1が入力されていれば1を出力 します。

| A | B | X |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 |

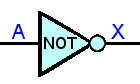

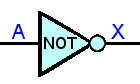

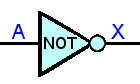

1個の入力と1個の出力があり、 0が入力されれば1を、1が入力されれば0を出力 します。

| A | X |

|---|---|

| 0 | 1 |

| 1 | 0 |

別名排他的論理和

2個の入力と1個の出力があり、 両方の入力端子に1が入力されているときには0を出力。そのほかはORと同じです。

| A | B | X |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 |

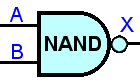

ANDとNOTをつないだものはNANDとよばれます。実際にはANDよりもNANDの方が作りやすいらしく、ANDよりもNANDの方が論理回路によく出てきます。

Xについている○が否定(0と1を反転させる)と考えればいいでしょう。

この表も一度ANDを考えてから0と1を反転させるとわかりやすくなります。

| A | B | X |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 |

ORとNOTをつないだものはNORとよばれます。

Xについている○が否定(0と1を反転させる)と考えればいいでしょう。

この表も一度ORを考えてから0と1を反転させるとわかりやすくなります。

| A | B | X |

|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 0 |

| 0 + 0 = | 0 |

| 0 + 1 = | 1 |

| 1 + 0 = | 1 |

| 1 + 1 = | 10 |

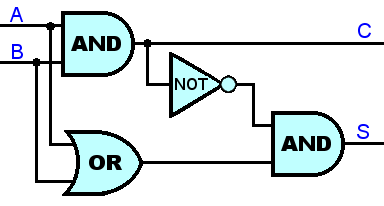

1+1は答えが2桁になってしまいます。実際の回路では次の桁の計算にこれを加えます。10進法でも1の位で10になったら10の位の計算の時に1を加えます。これを桁上げ (carry) といいます。いまは1桁分の足し算の回路をつくるので、1+1=10でなく、1+1=0でcarryが1となるようにします。

| A + B = | C | S |

| 0 + 0 = | 0 | 0 |

| 0 + 1 = | 0 | 1 |

| 1 + 0 = | 0 | 1 |

| 1 + 1 = | 1 | 0 |

| A | B | AND(左)の出力 | NOTの出力 | ORの出力 | C | S |

| 0 | 0 | |||||

| 0 | 1 | |||||

| 1 | 0 | |||||

| 1 | 1 |