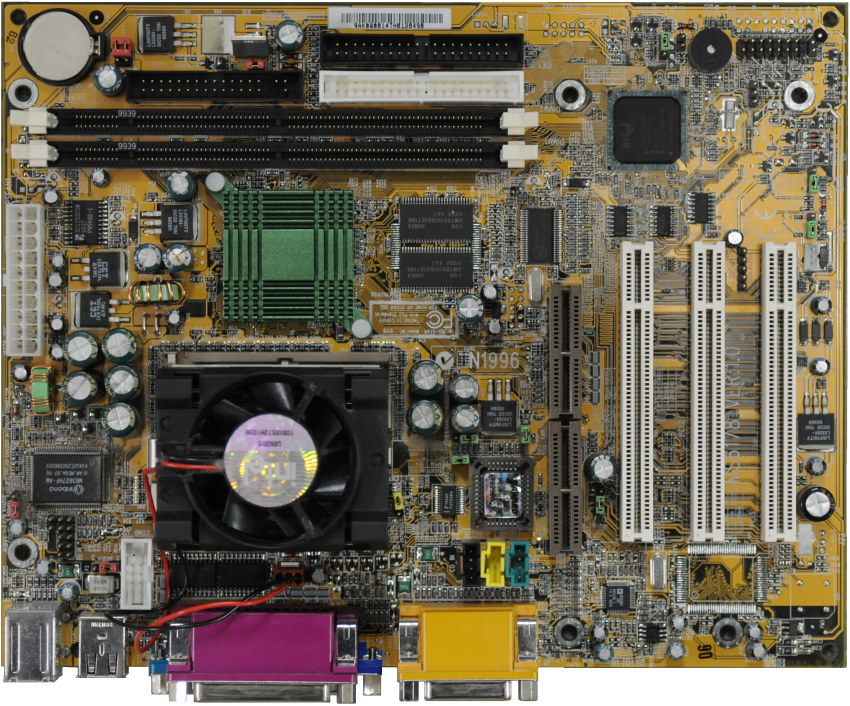

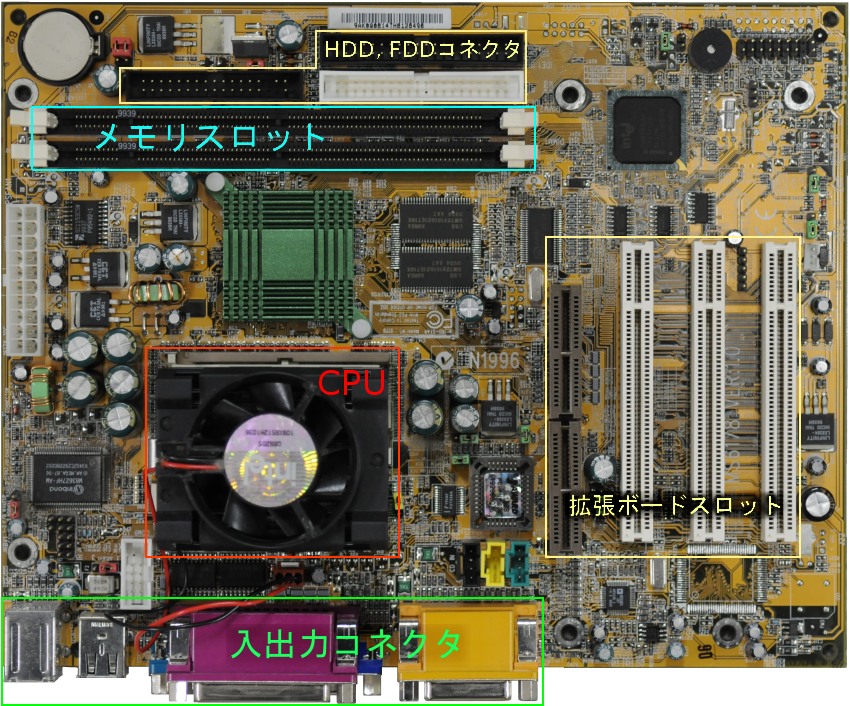

マザー(メイン)ボード

全体図

1999年頃のパーソナルコンピュータのマザーボード(メインボード)です。これがケースの中に入りハードディスクや拡張ボードが加わって本体となります。入出力コネクタにはキーボードやディスプレイを取り付けます。

CPUが替わり、メモリの規格が替わり、拡張スロットの規格が替わり、HDDのコネクタが替わりと性能をあげるためにコネクタの形が変化していますが、現在(2009年)も基本的な構成は替わりません。もともとPC/AT互換機として共通規格にあわせて部品を作ったことで安く作れるようになり発展しました。

このような部品を持つ時には金属部分に触れないようにします。静電気と錆から守るためです。金属部分に触れない場合も静電気に十分注意します。基盤上の部品を壊す可能性があります。

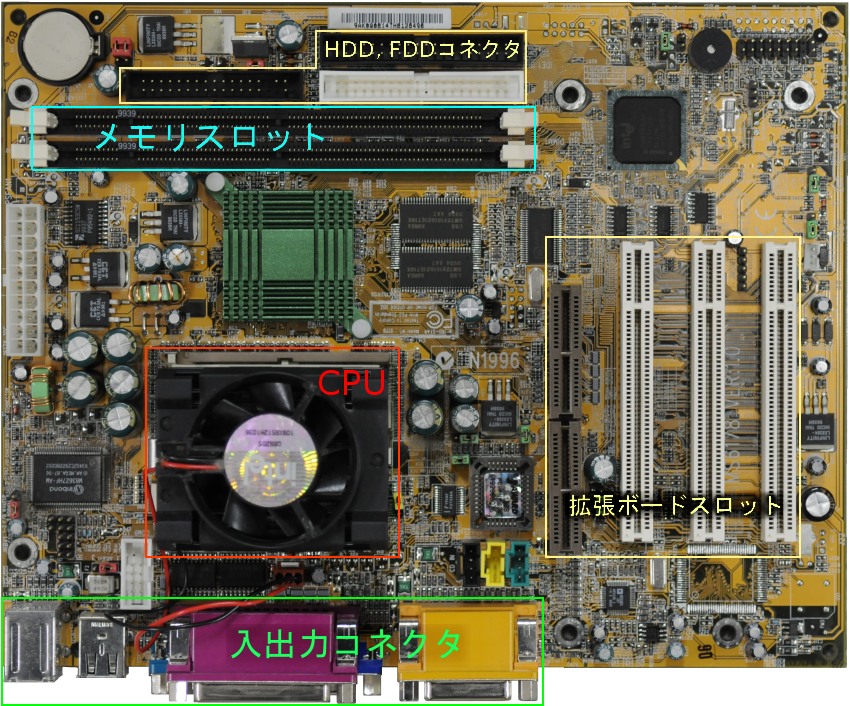

構成の概略

- 入出力コネクタ

- キーボードやディスプレイを接続します。

- CPU

- 演算、制御を行う部品です。見えているのは冷却のためのファンで、CPUは見えていません。

- メモリスロット

- メモリを挿すところです。この当時は128MB、現在は2GB(2000MB)程度が標準です。

- 拡張ボードスロット

- 機能拡張のための部品を挿します。このボードではネットワークの拡張ボードを挿していました。今のマザーボードはこれも標準で着いています。

- この当時の主流はPCIで、その前の規格はISAでした。現在はPCIExpressとなっています。

- HDD,FDDコネクタ

- ハードディスク、フロッピーディスクを接続します。ハードディスクはSATAに移行しつつあり、コネクタの形は大きく変わります。

- チップセット

- 緑のヒートシンクが付いている部品と右上に黒く見える四角い部品がチップセットです。メモリや周辺機器とデータを交換する通り道であるバスや、周辺回路を集めた部品です。どのような機能が入っているかは設計によります。

聖愛中学高等学校

http://www.seiai.ed.jp/

May. 2009