か

か のどちらかということになります。電池は1個だけの方が2個の直列よりも電球に加わる電圧が高いので、正解は

のどちらかということになります。電池は1個だけの方が2個の直列よりも電球に加わる電圧が高いので、正解は となります。

となります。

となります。

となります。

イの回路では電球がありますが、回路全体に加わる電圧と流れる電流の大きさがわかっているのでそのまま計算しましょう。消費電力は1.5Wとなります。

| (4) | 図中のエは道管の集まりを、オは師管の集まりを示しています。 |

|---|

| (1) | 豆電球だけに注目すると、回路は豆電球が1個だけ、2個の直列、2個の並列の3種類があります。それらに同じ電圧が加わった場合、1個あたりの明るさがもっとも暗くなるのは直列です。というわけで、 か か のどちらかということになります。電池は1個だけの方が2個の直列よりも電球に加わる電圧が高いので、正解は のどちらかということになります。電池は1個だけの方が2個の直列よりも電球に加わる電圧が高いので、正解は となります。 となります。

|

|---|---|

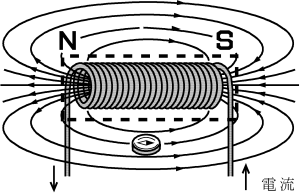

| (2) | 右ねじの法則で考えると、Aに生じる磁界は左から右向きとなります。方位磁針の針はS極が左となるため、正解は となります。 となります。

|

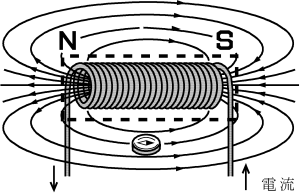

| (3) | U字型磁石を近づけたとき、下向きの磁界が増加するためコイルは上向きの磁界をつくります。このときに生じた誘導電流で検流計の針が右にふれています。コイルを図の矢印の向きに動かすと、上向きの磁界が減少するためコイルは磁界を上向きの磁界をつくります。そのため、最初と逆向きの誘導電流が生じるため針は左にふれます。針のふれを大きくするためには、より大きな誘導電流を生じさせると良いので磁界の変化を速くしなければなりません。 |

| (4) | 消費電力を求める式 消費電力=電流×電圧 を用いて計算します。

アの回路では2つの抵抗に流れる電流は、並列の性質とオームの法則からそれぞれ1Aということがわかります。つまり、回路全体では2Aの電流が流れているということになります。消費電力は4Wとなります。 イの回路では電球がありますが、回路全体に加わる電圧と流れる電流の大きさがわかっているのでそのまま計算しましょう。消費電力は1.5Wとなります。 |

| 全般的な解説 | |

|---|---|

物質は,融点で固体から液体に変化し,沸点で沸騰して液体から気体に変化する。すなわち,物質は融点より低い温度では固体として存在し,融点より高い温度では液体として存在して,沸点より高い温度では気体として存在する。したがって,60℃で液体として存在する物質は,融点が60℃より低く,沸点が60℃より高い物質ということになり,水銀と水とエタノールの3つが当てはまる。(答え  ) )

| |

| ある温度において水100gに溶ける溶質の最大g数をその温度での溶解度という。問題文より,10℃では水100gに硝酸カリウムが90−70=20(g)まで溶け,50℃では水100gに硝酸カリウムが90−10=80(g)まで溶けることがわかる。 | |

| (1) | 10℃における硝酸カリウムの溶解度は,上記より20[g]である。 |

|---|---|

| (2) | 水の量が400g/100g=4(倍)であるから,溶ける量は次のようになる。 4×80=320(g) --- (答え) |

| (3) | 水60gで10℃の飽和水溶液を作ったとき,溶けている硝酸カリウムの質量は, (60/100)×20=12(g) また,50℃において水60gに溶ける硝酸カリウムの質量は, (60/100)×80=48(g) したがって,50℃に熱したとき,さらに溶かすことのできる硝酸カリウムの質量は, 48−12=36(g) --- (答え) |

| (1) | 黒色の鉱物はうすくはがれる性質とあるので黒雲母であるから、 か か 。結晶が大きく成長しているので、深成岩と判断する。 。結晶が大きく成長しているので、深成岩と判断する。

|

|---|---|

| (3) | 図2は黒雲母が特徴的な酸性岩、含まれない鉱物は右下の2つの鉱物、キ石とカンラン石。表の理解がしっかりしているとできる |

| (1) | この現象は慣性の法則にしたがいます。運動エネルギーや力学的エネルギーは全く関係ありません。慣性の法則とは、「物体に力がはたらかなければ、物体はその運動を続ける」性質のことをさします。すばやく引くとおもりが止まっていようとするために下の糸が切れます。ゆっくり引っ張るとおもりの重力と引いた力が上の糸に伝わるため、上の糸が切れます。 |

|---|---|

| (2) | ア.BC間は平面なので台車は等速直線運動をします。記録テープをつけたときの結果は、点が同じ間隔になるので正解は となります。 となります。 はAB間での結果、 はAB間での結果、 はCD間での結果を表しています。 はCD間での結果を表しています。

|

| (2) | イ.台車の位置エネルギーが最大になるところは台車がもっとも高い位置にあるときです。というわけで、正解は となります。ちなみに、運動エネルギーが最大のところは台車がもっとも低い位置にあるときです。この場合はBC間ということになります。 となります。ちなみに、運動エネルギーが最大のところは台車がもっとも低い位置にあるときです。この場合はBC間ということになります。

|

| (3) | 振り子の糸に板を置いても、力学的エネルギーは保存されるので最高点の高さは変化しません。正解は となります。 となります。

|

| (i) | 水に溶けるものは砂糖と食塩--- A,E |

|---|---|

| (ii) | 燃えると二酸化炭素が発生するのは砂糖と炭素粉末--- B,E

〔(i),(ii)のどちらにも当てはまるものは砂糖--- E〕 〔したがって,食塩--- A,炭素粉末--- B〕 燃えても気体が発生しないもの,酸化物に変わるだけのもの,は鉄粉とアルミニウム --- C,D 燃えないのは食塩--- A |

| (iii) | 塩酸に溶けて水素を発生するのは鉄粉とアルミニウム--- C,D 水酸化ナトリウム水溶液を加えても水素を発生して溶けるのはアルミニウム--- C 〔したがって,鉄粉--- D〕 |

| (1) | 寒冷前線の内側は気温が低い。図右側の矢印の説明からも予想できる。 |

|---|---|

| (2) | C点の北側に低気圧の中心があるのでB点が気圧高い。気温はほぼ同じ。 |

| (3) | 寒冷前線は南よりの東に進む。 |

| (4) | 太線の下側に▲の印を描く。北側に描くと間違い。 |

| (3) | 最初に等間隔に印をつけているので、・と・の間が最も開いているところが、よく分裂して成長したところになります。 |

|---|

| (1) | 半月状か三日月か迷うところ。C点は地球から金星の軌道に 接線を引いた時に接点になる場所なので半月状の金星。 少し手前のD点は三日月状の金星。右が光っている。 |

|---|---|

| (2) | 図で太陽より右側にあるものが明け方の金星である。 地球に視点をおいての立体的な思考が大事。地球の自転の向きも 図の公転の向きと同じ、図で地球の右側が朝方である。 地球の回転とともにF,G,E,H,太陽の順で見えてくる 太陽が出ると見えなくなるから太陽よりも早く地平線から 顔を出すものが明け方見える金星ということになる。 |

| (3) | Fの位置は明けの明星の金星、明け方東の空から太陽より 先に昇ってくる。そのままの位置関係で太陽が南中すると 金星は西側(日本から見て右側)に位置することになる。 昼には西側に空気が澄んでるとポツンと見えることがある。 |

| 各操作で発生する気体は, A:水素,B:二酸化炭素,C:酸素,D:アンモニア,E:二酸化炭素 | |

| (1) | これらの中で最も軽い気体は水素である。 |

|---|---|